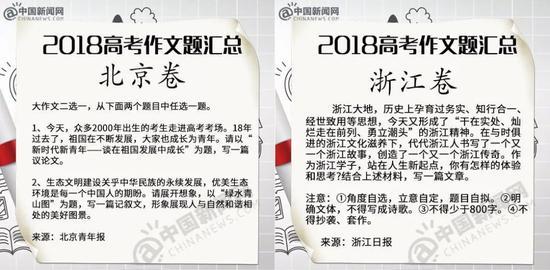

高考第一天刚刚结束,一年一度的作文题吐槽大会随之开始:

图片源于网络

面对这堆令人头皮发麻的中国作文题,总有人痛心疾首地搬出法国高考作文来对比:看看人家,博雅深邃,比你们不知道高到哪里去了。

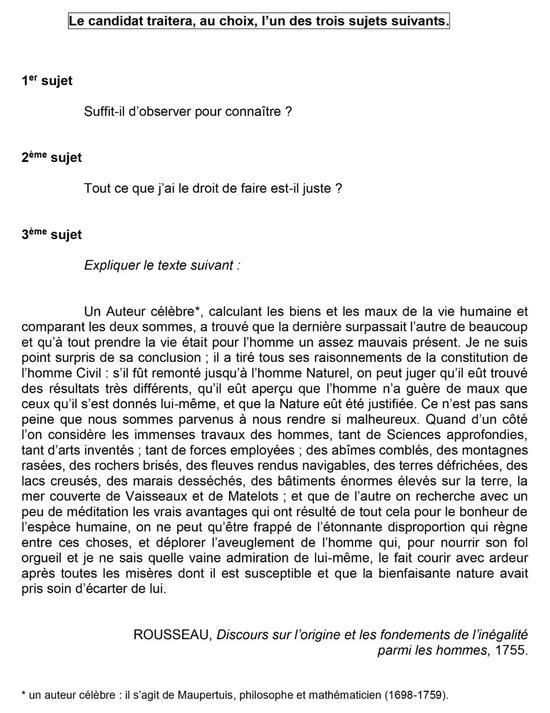

例如,2017 年的文科作文题是这样的:

仅凭观察,是否足以认知?

我有权利做的一切,是否都是正确的?

就卢梭《论人类不平等的起源和基础》选段,写一篇论文。

图片源于网络

▍2017 年法国‘高中毕业会考(Baccalauréat)’文科班哲学科试题

这些题目不仅有很强的思辨性,而且看上去相当的……难。

以许纪霖为代表的中国知识分子,每见此都难抑羡慕之情:这些题连不少国内哲学专业本科生都答不上来,‘怪不得法国乃至欧洲是出思想家的地方,而中国的高考似乎更多的是在强调记忆。’

不过,法国高考作文真的像中国人想的这样高大上吗?法国高考又为什么要考这些深奥的哲学题?

打分如‘摇奖’的哲学八股

如果仅就考试内容而言,法国作文题当然要比中国作文更高大上。因为,中国作文题属于语文科目,仅考察语言写作能力。而法国高中的语文提前结课,毕业会考的作文题属于哲学科目,除了写作,还要考哲学功底。

高考考哲学,是法国教育的一大特色。很多国家都在高中开设哲学课程,但把哲学设为大部分学生必修、且分值比例如此巨大的科目,全世界仅法国一家。

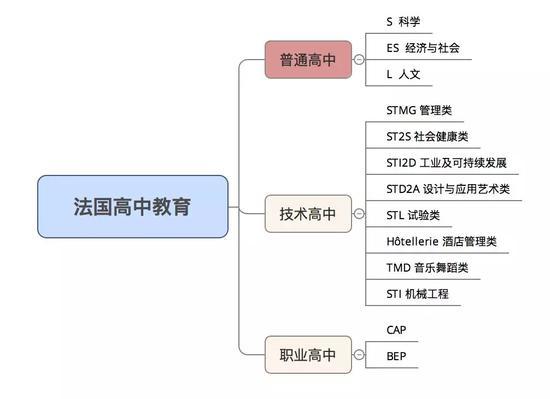

法国有三种不同类型的高中,其中以升学为目标的普通高中和提供职业教育的技术高中,会考都必考哲学。2015 年,总计 71.1% 的高考生要接受哲学考试的洗礼。

图片源于网络

▍法国高中的分类与分科。除上述两类高中,职业高中也是立足于职业教育。

文科生自然无需多说,连普通高中的理科生也无法幸免。他们的哲学课分值高于所有的理科选修课。

每年高中毕业会考,数十万考生都要在四个小时里奋笔疾书,回答‘劳动的价值’‘权利和利益的关系’,甚至‘我是谁’这种宏大而终极的哲学命题。

图片源于网络

这种考试有多难?

如果以分数记,的确很难。满分 20 的考试,19、20 分几乎不可能拿到,达到 12 分的及格线就已算高分。多数学生即便通过会考,考上大学,哲学考试的单科成绩仍是不及格。

但另一方面,其答题方法又非常老套,和 GRE 作文乃至古代八股文没什么两样:先要解释并深化命题,然后引用著名哲学家观点从正反两面加以阐述,结尾再拔高一个八度。

图片源于网络

▍高考哲学评卷人 Jean-Jacques Guichard 老师在《世界报》上提出应考建议

如此答题,自然难免套路丛生。由于一定要批判著名哲学家,‘什么都反对’的尼采成了争相引用的对象。柏拉图(Platon)的被引率也很高,或许仅仅是因为名字好拼。

虽然八股研究已经相当成熟,哲学考试的表现依然不尽如人意。满分 20 的考试,平均分往往在 10 分左右徘徊。但更糟糕的是,考试分数无统一标准,高度依赖阅卷人的主观评定。

社交网络上,有考生如此自道:‘我对哲学毫无兴趣,只上过一节课,甚至没有看懂考题……我在两张试卷上写满蠢话和陈词滥调,然后拿了平均分:11/20。’

由于得分不知道是靠个人奋斗还是靠历史行程,多数考生对哲学复习直接弃疗:

图片源于网络

2010 年高考后,法国最大的教育刊物《学生杂志》(L‘Etudiant)把同一篇作文交给 10 名哲学教授打分,结果分数跨度之大令人震惊。《学生杂志》将作文打分戏称为‘摇奖’,引起全国舆论风暴。

难度极高、标准不清,却没什么实际应用价值。连许多法国人自己都不明白,‘我们为什么要考哲学’?

启蒙运动的遗产

事实上,高中会考的哲学考试,不过是整个法国教育制度极端重视抽象理论、轻视实用技能的缩影。他们的信条是,‘越是涉及抽象高深的理论知识,越能够测定高品质的才能’。

而这种理念,根植于法兰西共和国的血脉之中。它们共同源于 18 世纪的启蒙运动和法国大革命。

启蒙运动是现代法国的起点,不仅为法国带来了整整一代哲学家、思想家,普及了自由平等的理念,而且还树立了一道求知的纲领:崇尚理性。

贵族沙龙里的哲学和数学,正是在这一时期作为‘纯粹理性’的象征,获得了至高的学科地位。一切实用性知识皆屈居其下。

图片源于网络

▍启蒙时代画作《哲学家的晚餐》,两百年后困扰了无数程序员

在这种观念的引导下,大革命后的国民制宪议会制定了一套人人平等的教育标准,其中,‘学哲学’首次成了法国人民的基本权利。

全民学哲学的理想,最终由拿破仑变为现实。他将中学教育纳入国民教育体系,教师成为国家公务员,而哲学,作为当时观念中最重要的基础学科,成为 12 岁以上的男孩们的必修课程,也是中学会考的第一科。

图片源于网络

▍拿破仑年轻时亦热爱哲学写作。1791 年,拿破仑参加里昂学院有奖征文:‘什么样的真谛和情感对学会幸福最重要?’结果被批得体无完肤:‘架构混乱,过分杂糅,毫无条理,书写过于潦草,没法吸引读者的注意。’

其后的两百年间,法国政体一变再变,哲学教育的地位却日益巩固,正是因为全民学哲学是启蒙思想对教育的核心主张,而启蒙价值始终被法国奉为立国基础。

不过,两百年前再先进的文化观念,在今天看来都早已过时。

十九世纪以来,随着人类知识的爆炸式增长,启蒙运动提倡的‘哲学’已丧失了统摄知识的能力。科学技术、社会科学、商业管理等成为显学,所有学科都在努力让自己更加‘有用’。

而在坚守启蒙时代思想观念的法国社会,学科价值的排序却好像仍停留在 18 世纪。

据法国社会学家布尔迪厄对 1960 到 1980 年代法国高中的观察,哲学、法语和数学依然处于学科鄙视链顶端。

这些学科被称为‘智者学科’,只有少数有‘天赋’的学生才能取得好成绩。相反,历史地理和自然科学则被认为是‘勤奋者的科目’,只要用功刻苦就行。

擅长‘智者学科’的学生,自我评价显著高于那些‘勤奋者’。对于数学好的学生而言,这种校园文化无意间建立了‘学数学的是天才,天才就要学数学’的正循环,造成法国数学界天才辈出的盛况。

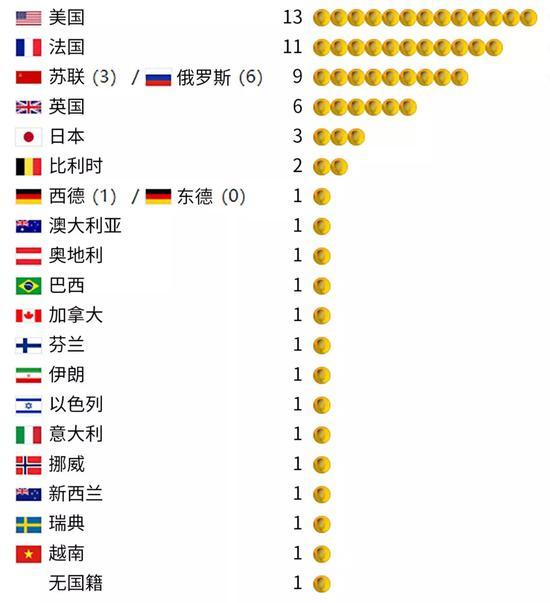

图片源于网络

▍1936 年来费尔兹奖各国得主统计,该奖被认为是年轻数学家的最高荣誉。值得指出的是,法国总人口远低于美俄两国

而那些擅长哲学和文学(法语)的学生,则认为自己要在研究机构或教学单位中履行‘维护国家的人文水平’的使命,行为举止、审美品味和政治偏好都向典型的‘批判性知识分子’看齐。

他们往往会成为优雅的文青和坚定的‘法左’:欣赏爵士乐,出入电影院,对冷僻画家倒背如流,言必及黑格尔和马克思术语。谈到理想,他们的答案不是‘一个没有阶级的社会’,就是‘革命,剥削的终结!’

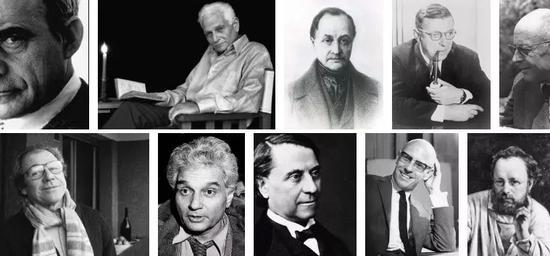

图片源于网络

▍20 世纪法国哲学家,一如 18 世纪的启蒙思想家,多为左翼哲学家、文艺批评家、社会活动家、大公知的合体,如萨特、福柯、德里达、梅洛庞蒂……

鄙视链底端的,是那些勤勤恳恳想当医生或做生意的‘勤奋者’。他们被贴上了‘沉闷’‘平庸’的标签,最大的褒扬是‘你虽然没什么天份……但是思维缜密’。

直到今天,‘智者-勤奋者’的鄙视链依然存在于法国教育体制。

据法国《世界报》调查,如今理科专业的学生占据着金字塔的顶端,擅长数学的学生仍被认为是‘天才’。人文专业虽然因找不到工作有所下滑,但并没有阻碍学生们占领舆论唱高调的热情。

经济社科类专业仍旧被讥为‘垃圾桶’,在务虚的社会文化下仍只能在鄙视链底端徒劳挣扎。

不过,比起这些法国特色的社会奇幻景观,这套教育制度内含的大量不平等及其导致的阶级固化,才是它给法国造成的最严峻的问题。

法国教育值得羡慕吗

法国教育制度的不平等看似有违常识。作为典型大政府福利国家,法国由国家为全民提供近乎免费的教育,对社会弱势群体还有各种关照,每个公民看似都有平等接受教育的权利。

然而,只有在教育体系内部,才能观察到其根深蒂固的精英主义传统。其最核心的理念,就是应该按照一个人的‘天赋’‘资质’安排他的社会地位和职业。

用大白话说,法国教育体制不是要培育人的才能,而是把那些具有‘天赋’‘资质’的人筛选出来。

这套听起来散发着贵族时代古早气息的做法,完全不讲当代‘政治正确’,也早已跟不上现代教育学和发展心理学的进程。没错,这是因为它同样来自 18 世纪。

在 18 世纪的原教旨启蒙思想中,虽然法律面前人人平等,但人的德行和才能天生不同。一个理想社会应该让人们依据才能各居其所。革命后创设的诸多制度,都建立在这一观念上。

图片源于网络

▍《悲惨世界》中的警察沙威,因冉阿让偷过面包即坚信此人必然天性奸恶、无可救药,只配当社会底层的劳改犯。雨果创造这一角色,就是为了象征和批判此类革命后广为流行的观念。

到了 1947 年,法国《郎之万一瓦隆教育改革方案》说得更加赤裸裸:‘通过教育普及来建立教育公平,从而让每个人按照其资质获得应有的社会地位,实现所有人的最大发展。’这一旧时代的遗迹,被法国人顽固的坚守至今。

高深莫测难以应试的哲学作文考试,正是这套‘天才’筛选制度的重要环节。至于那些为应考而发愁的人,考试本来就不是为他们准备的。每年会考前后,社会名流当年的哲学作文都会成为法国社会热点。得高分理所应当,分数太低则会遭到嘲笑。

当然,正如中国教育语境下的‘综合素质’,这些精英学生所谓的‘天赋’‘资质’往往并非天生,而取决于家庭环境。

精英家庭的小孩,自幼受到良好家教,甚至上小学就可以和父母一起搞科研项目,引经据典不在话下,自然顺风顺水。工人家庭、普通家境者则难有此等条件。

如果因此不慎被划为‘资质有限者’,就会被‘依据天性和兴趣,将其引导向实用、具体和真切(的领域)’。技术高中和职业高中就是为此而创设,其目的就是把‘资质有限者’提前分流,排除于学院教育之外。

就算有幸进入普通高中,家境不佳的小孩也有可能因为解不出数学题或哲学论述不得要领而被老师公开嘲讽为‘没用的笨蛋’

——法国教师对差生的语言暴力,足以令英美和中国家长瞠目结舌,在法国却习以为常,被教师们视为高标准严要求的精英主义传统。学生年纪轻轻就要承担超额心理压力。

图片源于网络

▍一些激进改革派希望让高考(BAC)更加平等,取消贵族精英化的哲学教育,但遭到教育界的顽固抵制。而法国政治精英采用的改革方案则倾向于强化精英筛选和提前职业分流,引起学生抗议。

极端的精英主义价值偏好,造成了法国教育整体上的失衡与低能。

据 2017 年 OECD 的报告,法国用于分流‘资质有限者’的职业和技术高中,毕业率远高于欧盟其他国家,就业率却比这些国家低了五到十个百分点,成了名副其实的‘垃圾桶’。

法国普通高中的辍学率也高得惊人。大约三分之一的学生放弃毕业会考,他们大多出身工人和移民家庭。一般观念中政治光谱右得多的美国,在教育方面实际上比法国平等得多。

进入公立大学的学生也会抱怨读书无用。公立大学在校生人数占全体学生的 70%,但无论在进入哪所大学、读什么专业,都要遵照启蒙传统,先学整整两年务虚的纯理论课,才能拿到大学普通教育文凭(DEUG)。

因为本科文凭没什么用,大部分学生都会选择多花 1 到 2 年的时间读完硕士,最后勉强找的工作也很可能与所学专业毫无关系。

只有在‘天赋’‘资质’的层层筛选中占据前 5% 位置、继而进入顶级学院——大学校(grande école)的精英学生不用担心就业。他们毕业后,要么成为商业管理领袖和权力精英,要么进入研究机构,成为‘知识精英’。

图片源于网络

▍在数学界和人文学界如雷贯耳的巴黎高师就属于‘大学校’一类

在他们的后代面前,通往‘大学校’的道路再次徐徐铺开,精英阶层准备完成再一次的循环。

主要参考文献

Aurélie Collas,Dire que le bac S, c’est l’élite, ce n’est pas un peu vieille France?Le Monde,2017

Peter Gumbel,France Scores An F in Education,TIME,2010

布尔迪厄,《国家精英:名牌大学与群体精神》,商务印书馆,2004

直接转载自“大象公会”

责任编辑:赵润琰-WYX