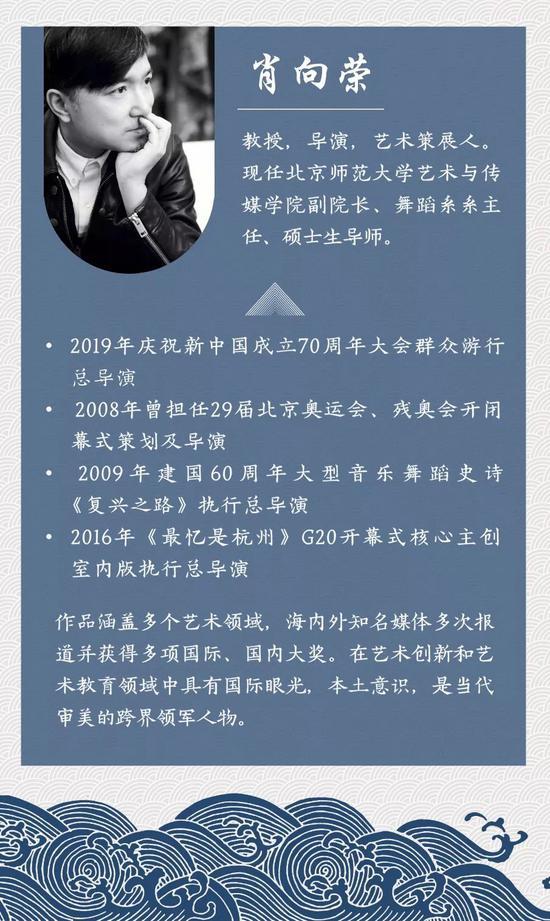

俊朗帅气的面庞,潇洒挺拔的身姿,岁月似乎没有在肖向荣的身上,留下太多痕迹。他仍保有那份少年独有的锐气,带着艺术家专属的睿智,有风骨而无棱角,有气度却仍亲和。谈吐之间,他张弛有度、风趣幽默。那些闪着光的履历并未让他觉得可以懈怠停滞,反而为他平添了许多意蕴积淀,精益求精成为了他创作与教学的生动注脚。

他是舞台背后那颗闪亮的星星,也是师大校园中一位平凡的教师。

他说:“舞台、课堂,我一直在创作。”

“26号方阵出来的时候,色彩的张力和年轻人的活力一下子就表现了出来,非常独特。”

这是国庆70周年群众游行总导演肖向荣对第26号“立德树人”方阵在排演期间的评价。今年8月14日,肖向荣在验收26号方阵时,他也没想到这些每天在学校里背着书包匆匆而过的身影,竟然在国庆游行方阵中如此闪耀。

在此次庆祝新中国成立70周年群众游行中,26号“立德树人”方阵是首都教育系统承担的重要任务之一。由北师大校本部师生1032人、北师大附属实验中学师生400人、市委教育工委组织的首都“大中小幼特”学校师生800人,共2232人组成。

为了将习近平总书记在党的十八大报告提出的,“把立德树人作为教育的根本任务,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育理念展现出来,导演组在创作过程中不断破题,充分回答了立什么德树什么人,为谁培养人,怎样培养人和培养什么人这样几个问题。除了全面衡量了德、智、体、美、劳几项标准,肖向荣同时希望师生们也有所表达,能够突破过于整齐划一的队形限制,把青春灵动的风貌、情绪和情怀放在教育的篇章里。他想让全国乃至全世界看到中国老师和学生群体的表达,看到教育代表性的旗帜,看到未来教育的方向。

“我们都是追梦人,千山万水,奔向天地跑道……”方阵中的师生代表们挥舞着校旗,簇拥着彩车,在青春的歌声中奔跑。而这个动作的设计,实则来自肖向荣对于师大学子排演过程中一次偶然的观察。八月的某天,肖向荣站在北师大艺术楼的舞蹈室里望见同学们坐在西操场的草坪上,正在非常认真地重复一个动作,一张张生动而又投入的青春面庞瞬间激发了肖向荣的灵感,他立即给行进指挥长打了电话:“一群年轻的追梦人为什么不能跑起来呢?”

之后,就加了些跑动的动作,呈现出来的方阵形态就这样一点一点变得更加鲜活,更富青春的蓬勃朝气。

从一个理念的表达到一场视觉的呈现,这中间是精心的策划和一次又一次的提炼打磨。对于方阵中主要元素间的呼应配合,肖向荣着实下了不少功夫。彩车上,硕果累累的“知识树”代表教育培根铸魂的希望;数据链组成的树干上耸立着一层层叠加的“教育云”,意味着我们整个教育的网络化,而每一个云朵都象征一个云教室,希望慕课等新型教育形式能够覆盖国家各个地区;“打开的书本”,不仅体现了新中国成立70年来的教育成就,也是终身教育概念的延伸;大中小幼特的全面覆盖也展现着教育现代化,推进教育公平。方阵中,师生们带着五彩斑斓的手套挥舞着双手,像星星一样,灵动地闪烁着,共同描绘教育的现在和未来。三尺讲台系国运,在26号方阵的车上车下之间,教育的多样性和生动性由此展开。

台上一分钟,台下十年功。自6月25日群众游行队伍组建完成、7月22日开训以来,以北师大师生为主体的26号方阵战骄阳、斗酷暑,曾一起经历4次凌晨两点合练,3次长安街通宵合练,近300个小时的分单位训练、师大校区和军训基地合练、良乡机场和阅兵村联合演练。无论是国庆当天还是前期排演,其呈现效果都让肖向荣作为北师大人感到骄傲。

他印象最为深刻的是第一次联排,由于场地条件不是很好,方阵中的师生跑过观礼台时,满地的黄土灰尘飞扬起来。但他们的状态丝毫没有受到影响,还是边唱边跳,最终以饱满的状态赢得了方阵第一名。还有一次三分指验收,正值雨天,师生穿着简易雨衣在雨中进行适应性训练。经过两遍训练后,雨越下越大,大家却一致决定不休息,继续验收。为了保证呈现效果,师生纷纷脱掉雨衣迎接正式验收,高涨的士气在方阵中迅速扩散,“脱雨衣”变成了“撕雨衣”。背水一战的勇气、无畏困难的豪情让他们一次性成功通过验收。26号方阵再次取得了第三分指第一名(95.6分)的好成绩,“撕雨衣”精神令肖向荣动容。

他说:“这也是“敢于担当,敢于奉献,舍我其谁,永争第一”的北师大精神。”

国庆游行看似是一个为祖国庆生的大派对,但实际上更深层的意义是向全世界昭示新中国成立七十周年,尤其是展示党的十八大以来,国家在各个领域的举措和成就。

从2018年11月接到任务、大年初五即开工,截止到国庆结束,肖向荣带领群众游行核心导演组参会530次,编导组参会122次,往往一天就要奔赴一南一北。最远的一次,肖向荣从北京的几个训练场开了200多公里回到指挥部,当时已是凌晨一点,为了第二天的训练,还要继续开会修改方案。

“一天几万人在训练场上等着,我们必须要做到精益求精的‘工匠精神’,不能辜负群众的信任。”

国庆游行在白天,没有灯光,没有特效,没有烟火,导演张艺谋曾对肖向荣说:“你这个调度想要达到最后的效果太难了,那些你最擅长的大型舞台装置都没有,你都没有一个支点。”这对于十年前的肖向荣来说,也许会有些艰难,但是在今天,他有信心完成这些。

一般情况下,艺术创作更多考虑的是个人的审美品味,具有个人探索性。但是将大众艺术放在国家需求上来说,肖向荣认为他参与创作的每一次大型活动亦是他的一个重大节点。十多年间,从2008年北京奥运会、残奥会开闭幕式,到国庆60周年大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》,2016年G20杭州峰会文艺晚会,再到今年的国庆70周年群众游行,这每一个重要的节点都影响着肖向荣的创作理念。于他而言,除了阅历的增加,对世界认知的不断更新,更重要的变化是国家、人民群众给予了创作者们越来越充分的民族自信。

“整个国家的心态和艺术创作者的心态是互相影响的。因为国家自信,群众也更自信,我们的创作心态也会因此比原来更加放松。这些国家层面的大型创作不是依靠个人能独立完成的,它是为全体中国人共同梦想创作的,需要群众的努力。”

于是,此次国庆70周年群众游行的创作理念也由此展开,肖向荣将它总结为——回归群众。“谁的故事谁来讲,回归群众,回归真情,回归素朴。”

凤凰卫视的记者说:“每一代人都能从游行中找到自己的代入感”。在国庆如此大的舞台上做大型公共艺术,在短短的几十分钟里向全世界展现新时代中国的风貌,如何让文艺表演更丰富、更具科技感、人文化,如何调动这10万群众,既是难点,同时也转化为肖向荣最为自信的一点。整体的框架搭建完成后,再加入10万人的队伍,立刻就形成了化学反应。肖向荣认为正是因为国力强盛,国民真正在生活中获得了幸福感,民族自信才会得以提升,达到形态上的松弛,而群众最自然的表达,展现的正是中国当今崭新的姿态。

在肖向荣的创作经历中,还有另外浓墨重彩的一笔让他感慨颇深。

2018年9月8日,“四有好老师”奖励计划颁奖典礼在北京师范大学举行。获评“四有好老师”启功教师奖的10位优秀教师和获评“四有好老师”公益行动奖的10个优秀团队受到表彰。

在颁奖典礼的109天前,肖向荣接到担任晚会导演的任务。由于时间紧、任务重,肖向荣压力倍增,而此时的他还不赶巧地得了带状疱疹,要在创作的间隙不断和自己的身体作抗争。

相比其他大型演出活动,肖向荣认为这场颁奖晚会设计起来挑战更大。2014年第30个教师节前夕,习近平总书记考察北京师范大学时发表重要讲话,勉励广大师生做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。“在自己家里做这些事儿,身边就是自己的同行、榜样、领导,难度很高。别看颁奖典礼是在咱们学校里举办,但这不仅仅是代表北师大的‘四有’好老师,这是习近平总书记面向全国教师提出来的标准,也是国家的最高标准。”

在实际操作上,也困难重重。以往外面的大型项目,肖向荣带领的都是专业团队,而这一次,全都是由师大老师学生亲自上阵。这也是艺术与传媒学院有史以来第一次跨学科跨系别,从文本撰稿、摄影摄像,到主题曲音乐、舞蹈、影响呈现,所有的编创都全员投入,是北师大师生独立完成的盛会。对于北师大和肖向荣来说,一个处处需要磨合的团队是全新的挑战,对晚会内容和形式的原创性要求也更高。但同时,这项工作的顺利完成也为北师大留下了一个品牌,为全国教师留下了一个平台,让所有人记住了一群奋战在教育一线的榜样。

“Beijing Normal University‘normal’不是‘普通’,它在法语里就是‘标准’的意思。师范其实意味着一个标准,北京师范大学是全国师范院校的排头兵,是我国第一所师范大学,所以我们用这种方式不断地去设定标杆。”

压力也转化成动力,让肖向荣丝毫不敢懈怠。让他记忆犹新的是那天颁奖晚会结束时,获奖的边远山区的老师们握着他的手表达感谢,他说:

“我觉得是非常值得的,我服务了那么多行业,终于有一个机会能回来服务我们自己的行业,服务那些在偏远山区的教师同行。他们的环境条件比我们更艰苦,但他们的默默奉献、他们的坚韧是常人可能无法理解和承受的,所以必须要把他们的故事讲出来,更要尽力讲好。”

说起与教师这份职业的缘分,明年就是肖向荣来到北师大从教的第20年。

十一二岁起,肖向荣开始接触舞蹈。从现代舞表演到学习创作,再到从事教育,他的艺术生涯从未间断过。从北京舞蹈学院编导系毕业后,正值北师大准备筹建舞蹈系,原本只是作为代课老师的肖向荣,在厦门出差时,接到了当时系主任周星老师的一个电话,问他愿不愿意来北师大正式入职。于是,一颗教书育人的种子开始在肖向荣的心中悄然发芽,对三尺讲台的敬畏也不断生发,机缘巧合让他决定留下来。

如今,转眼近二十载,肖向荣说他很感激学校、学院对他的认可和鼓励,让他可以一直自由地探索,拥有充足的创作空间。面对导演和老师之间只能选择一个身份、一个称谓的问题,本以为肖向荣会稍有犹豫,没想到他却迅速给出答案——“我当然会选择老师”。然而,对于教师这份职业,他仍然谦逊,那份敬畏之心依旧。

“我来师大20年,只敢说是在不断学习我们的校训‘学为人师,行为世范’这八个字。把人做好,把自己的人生路走得通畅,就很不容易了,还要为师为范,就更难了。做老师必须要有时间的积淀,要不断更新自己的知识,只有和时代、和学生共同成长,才能‘勉为其难’地做一名老师。这真的是一个非常神圣、崇高的行业,超越了所有的功利和现实,要依靠理想主义的热情才能坚守下去,荣耀的同时也是寂寞。”

创作、教学,平衡这二者之间的关系早已融入肖向荣每天的生活,变为习惯。

平日里思考如何创作,回到课堂教学,和学生们互动,然后再出去创作,再回到课堂。

“我觉得这是一个非常好的良性循环,我每次接到国家任务或者一些大型活动任务,出去创作一段时间再回到校园,会让我的课堂更加充实。通过课堂跟活力满满的学生们互动,也能激发出一些新的想法。”

现在肖向荣每个学期大概会带三门课,硕士一门,本科一门,还有一门全系的公共讲座课。除了一些重大演出的时间不可调和,肖向荣几乎没有因为这些大事件调过课,影响学生的课时量,他说:

“因为课比天大,创作这件事是全天候的,教学这件事更是如此。”

肖向荣习惯把自己在实践中最鲜活的案例和世界潮流的前沿内容分享传递给学生,在他看来一流大学就要有一流的知识体系,只了解过去对于艺术创作来说是远远不够的。

“艺术创作不同于理论,正确并不代表精彩,但是精彩这件事太难了。”

肖向荣的课堂永远是生动活泼的,但同时也是残酷的。在短短的课堂时间里想要激发学生的创作灵感,他所用的方法就是去“刺激”学生们创造新的内容,靠强迫式的,挤压空间和时间。

2019级舞蹈系的宋琦在本科期间,就对肖向荣老师的训练方式深有感触。他引导学生把《静夜思》诗句中的所有字拆分打乱,并分成两组将文字重组,根据新的诗的意向编舞。在2018级音乐与舞蹈学硕士研究生蔡梦昕和侯雪妍看来,所谓“刺激”是一种刨根问底式的教学方式,肖老师会利用“追问”式的理念,从一个问题引领到另一个问题,再从另一个问题到更多问题,以点带面。在一次次的问题思考中,他会帮助学生梳理问题的脉络,使学生清晰到底何处是问题的根源所在,建立从多种角度导入问题的思维模式。或者是利用时间的“刺激”,最长的一次编导课从晚六点到早六点,肖向荣让学生在有限的时间内完成创作任务,再返回教室检验成果,激发学生的潜能。蔡梦昕说:“抛去一切浮躁,潜心进入创作世界是一件美妙的事情,而老师的‘逼迫与刺激’实则是一种非常有效的手段。”有时甚至凌晨三点钟冥思苦想“濒临绝境”的时候,一点点创新的东西才能萌生出来。也许,这个灵感就那么几秒。而为了这短短的几秒,可能这个月都会非常难熬。但是创作就是这样,肖向荣说:“艺术是很费劲的一件事情,在不断地跟自己的身体较劲。天赋、悟性、努力、运气、此时此刻的机会,多种因素的集合才会促成艺术作品的达成。”

翻看肖向荣的微博,大部分内容都是与北师大舞蹈系官博或学生的互动。学生看似怕他,但实际他们却有着开放且融洽的师生关系。“他的气场来源于他的学识。”这是2018级舞蹈系硕士研究生张帆和蔡梦昕对肖向荣的评价。“肖老师是个极具人格魅力和艺术天赋的人,无论是音乐、美术、灯光、装置还是他所擅长的舞蹈创作,都能够随口道来。他上课所说的每一句话都耐人寻味,仔细品来都体现着他对于艺术独到的价值判断与观念,都能引发我们深刻的思考。且他具有‘化腐朽为神奇’的能力,同学们有时在编舞创作的过程中已有初步的想法,可能这些想法还不成熟,不具有作品感,但一经肖老师的指点,作品立刻就升华而丰满了,形式感与内涵也随之凸显出来了。”课堂上的肖向荣十分严格,私下却被学生称作“暖男”,关心爱护着每一位学生,“还记得在炎热的酷暑中肖老师为排练的同学准备了小电扇和速干毛巾,他一直在用特殊的方式关爱着他的学生们。不管是排练、走台还是演出,只要有他的出现,大家都会像是被注入了一剂强心针。”

什么是教师的职业精神?肖向荣带着北师大舞蹈系“唯有热爱,才能坚守”的座右铭,在每一天、每一年努力用身体力行诠释着,他说:

“我们的很多学生未来也是要去当老师的,现在我如何跟他们相处,他以后很大情况下也会这样和他的学生们相处,这是薪火相传的。”

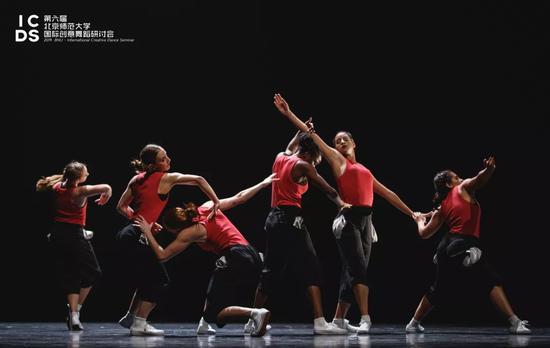

在刚刚过去的10月,第六届北京师范大学国际创意舞蹈研讨会国际舞蹈院校双年展圆满落幕。由肖向荣担任艺术总监,青年教师武萌担任执行导演,携手海内外多个艺术院校以及工作坊,开设了14门国际舞蹈大师班、4场舞蹈学术论文发表会、2场国际舞蹈院校双年展以及圆桌会议、闭幕晚宴等活动。本次大会历时7天,发表论文数共24篇,海外嘉宾人数共计87人,国内参会人数逾1500人。会议从“情感与形式”主题出发,为中国当代舞蹈的探索“摸石渡河”,亦为世界舞蹈艺术研究共享构筑了一个开发式平台,在肢体碰撞中促进交流互通,在身体吐息间彰显舞蹈意义。

第六届北京师范大学国际创意舞蹈研讨会

长久以来,肖向荣都竭尽所能提供给学生开阔眼界的机会,也在课堂之外不断用一种创造性的思维、润物细无声的方式启发学生的心智,让学生懂得美、欣赏美。他欣喜地看到北师大的美育工作已经做得越来越好,“美育不是通过简单地上课、看电影、写观后感就能完成的,现在的美育更注重身心之间的交流,会更深层次、更多样化。美育做得好的一个学校,应该从进校门的那一瞬间开始,就处处能感受到美的故事、美的痕迹,再将校园美育的成功放大到整个社会。”

第26届大影节闭幕式

2018年9月10日,习近平总书记在全国教育大会上强调了“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的重要论断,并将“美育”置于重要的地位。要全面加强和改进学校美育,坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养。

肖向荣认为,美育需要全社会整体氛围的共同努力,是对真善美的认同感。中国是一个多民族的国家,需要靠美育来引领精神,美育是中国人的精神归宿。中国传统文化中的礼仪感、对美的敏感程度、审美意识、对于美的需求都会构成人民的精神指向性,把中国人的精气神提起来,需要漫长的浇灌过程。他形象生动地举例说:

“美育就像我们南方人熬汤一样,一定要把这些食材都熬化以后,只剩下一碗美羹,营养都在汤里面,就是慢工出细活,小火煨汤的效果,是急不得的。”

而美育不仅要慢,更要注意度的把握和积累。肖向荣在和很多教师同行分享经验时常说,我们是在传授美育知识,带领孩子进行美育的工作,要以孩子们的眼光发现他们对艺术的好奇心和探索心,而不是彰显或是成全一个艺术老师的野心。美育更多是推进性的工作,老师在前面引领大家走,不要过度开发对美的定义。比如舞蹈教育首先是身体教育,我们通过舞蹈让孩子认识身体,使用身体,最终达到解放他们身体的教育与训导,由身体审美到心灵审美的养成教育是整个国民教育不可或缺的一部分。