很多人小时候上“课后班”,不情不愿;成年后,反而会主动到高校给自己报“课后班”,利用业余时间学一门专业技能。上周末,北京林业大学和北京农学院的两门微专业开课,首批近100名学员中,超过半数是校外上班族。中国农业大学、北京科技大学、北京服装学院、中国传媒大学等高校最近几年也开设了一批微专业,虽不授予学位,但一直颇受上班族青睐。

名词解释

微专业是指在大学本科专业目录之外,围绕某些新兴的职业领域,以职业能力和素养培养为导向设置的专业。高校通过开设相对系统和迷你精干的理论和实践课,帮助学生开阔视野,快速提升职业核心能力。

相较于传统的专业划分,微专业一般由5至10门课程模块组成,课程往往安排在周末,还有部分在工作日晚上讲授,学生往往可以在约一学年的时间里完成所有学时;高校设置专业时,通常会选择与社会需求或前沿技术紧密相关的学科,帮助学生精进专业技能。

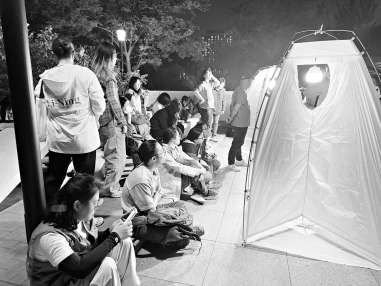

夜晚在北京林业大学校园内,学员们细致观察昆虫。受访者 供图

“树木医生”课堂上,学员们跟着老师实地观察诊断。摄影 庞博雅

浓缩精华

瞄准需求设立专业

高校开设的微专业主打“小而精”,都是各校的优势学科专业。

北京科技大学首届13个微专业今年启动招生,学员可以进入资源与安全工程学院、冶金与生态工程学院、机械工程学院、自动化学院等学习。该校教务处处长罗熊介绍,微专业建在该校“王牌”专业上,课程中融入了更多就业技能。“例如,我们将学校优势的冶金学科和人工智能大数据方向结合,开设了冶金大数据技术微专业,课程主要包括大数据系统概论、数据统计分析方法等,还结合企业实际需求特别开设了冶金大数据案例分析和技术实践环节。”

北京大学开设了国际组织与全球治理微专业,目的是助力有志加入国际组织工作的学员获得具备进入国际组织工作的能力及应聘的基本条件。北京服装学院开设了时尚影视制作、AI数字产品开发等微专业。清华大学开设的数据科学与思维微专业,涉及R语言编程、统计推断等课程。

记者注意到,有些高校将微专业作为推进教育教学改革的“试验田”——在培育建设新的本科专业之前,通过运行微专业打磨骨干课程、锻炼教师团队,并在此基础上设立新专业。例如,中国传媒大学在计算传播微专业的基础上孵化出了传播学(计算传播方向),目前又迭代升级为传播学(智能与计算传播方向)。该校的微专业一般在校内开设一段时间达到比较好的效果后,再面向校外人员招生。

特别的课堂

走进校园夜观昆虫

26日晚,在“林之心”广场,北京林业大学自然教育微专业的“夜观昆虫”实践课程开始了。该专业自去年开始招生,授课时间集中在周末全天和工作日晚上,超过7成学员是上班族,其余学生是在校生。

当天是个周六,课表从早到晚安排得满满当当。学员们先是学习了自然教育基地规划、设计与管理等理论,下午又前往奥林匹克森林公园开展野外观鸟实践,晚上回到北林大校内夜观昆虫。

19时许,夜幕降临。授课教师任利利带着40余名学员利用各种夜观设备,了解昆虫的奥秘。课前10分钟,任利利一边招呼学员架设灯诱设备,一边耐心地帮大家复习知识点:“此前的课上我们讲到了,一部分昆虫有趋光性,因为它们的视网膜上有一种色素能吸收紫外光,当感受到光亮时,就会朝着亮处飞去。这个广场有梅园、林沼和樱花步道,一旁的池塘里还种植着40多种水生植物,这样的环境很适合大家夜观昆虫。”任利利打开一盏诱虫灯,挂到灯诱帐篷的最顶端,一些小虫子扑扇着翅膀,成团飞过来。学员们也聚集到帐篷四周,探着头仔细观察。

“这是蛾蠓,喜欢潮湿的地方,在春季夜晚很活跃,就是大家俗称的扑棱蛾子。”学员刘旭是北京一家旅游机构的项目策划师,希望通过本次微专业学习,为自然研学设计找到新灵感,“我们会有一些自然教育的短期项目,面向青少年开展研学活动,昆虫科普就是其中重要的模块。”

结合职业充电提升

灯光点亮不到10分钟,白色的帐篷上密密麻麻地飞来了不同种类的昆虫。任利利说:“大家注意观察翅膀,这是昆虫分类的重要标志。”

她小心地托起一只金龟子,向学员们展示:“它的前翅质地坚硬,学名是鞘翅,主要起到保护身体和后翅的作用。在飞行时,鞘翅和后翅协同作用,增加垂直方向的升力,提高飞行的稳定和灵活性。”紧接着,她轻轻地拨开金龟子的翅膀,一层质地柔软的薄膜出现:“后翅学名是膜翅,同样是动力来源,提供了飞行时的主要升力,使金龟子能够在空中灵活移动。”

“现在自然教育非常火,我也想学习一些自然教育的知识。”学员蒋玉洁从事圆明园遗址公园景区的保护展示工作。她说,自己是风景园林专业的毕业生,微专业课程时间安排很合理,自己可以利用休息时间来充电,融合身边优质的生态环境资源,将理论与实践更好地结合起来。

任利利说,学校开设这门自然教育的微专业,主要是面向对自然生态感兴趣的学员,“课程要起到知识科普的作用,最重要的是帮助大家了解自然,能够更好地从事自然保护地、城乡绿色空间的自然教育工作。”

特别的体验

学完理论公园实践

北京农学院本学期开设了全国首个树木医生微专业,包含树木健康评估、健康诊疗技术、病虫害防治等7门、共计12学分的课程。

“学生们将系统学习树木生长发育的规律,掌握如何通过观察树木的树势、形态、生长状况,准确判断树木是否患病;还要掌握常见病虫害的识别与防治方法,了解不同药剂的特性与使用技巧。此外,他们还能接触到树木修剪、复壮、伤口处理等一系列的养护技术。”该校园林学院教授崔金腾说,“我们希望学员能成为合格的树木医生。”

“每上一节理论课,后面就要紧跟着实践练习。比如,我会教大家树木健康诊疗知识。随后,学生们就要前往校园或者校外的公园里开展实践,选一棵树,通过测树高、冠幅等,为树木开具‘体检’报告单。”崔金腾说,课程结尾还会开展一次综合性实习,考查学生整体运用所学知识处理树木健康问题的能力。

“课程很受欢迎。报名通道一经开启,几天内就报满了。”北京农学院教务处副处长颜亭玉说,一些上班族看到报名推送后打来电话,咨询报名门槛。选课的学员大多正在从事或希望从事树木健康管理、病虫害防治、园林绿化维护等工作。颜亭玉介绍,高校开设“微专业”的初衷是让专业学习与社会需求更对口。相对于传统教育,微专业旨在通过课程的讲解和实操训练,提高学员的社会实践应用能力。

打通学员考证渠道

能学到真本事,是微专业受欢迎的原因之一。

学员金海振是农学院林木专业的毕业生,是一名树木养护师。“我们公司主要面向海淀区一些公园,提供树木诊疗养护的服务。”金海振说,虽然大学就是学的这个专业,但真正走上工作岗位才发现,自己的知识面还是不够广,需要不断自学。“比如,我在工作中遇到油松上一些真菌类的病虫害,不太会分辨,而经验丰富的老师傅就能轻松、准确分辨。这也是我报名学习的原因之一,希望能积累更多经验。”

李军锋从事自然保护区规划工作10多年,他也看中了微专业丰富的实践环节,“在自然保护中,树木的养护和病虫害防治非常重要。虽然不能获取学历证书,但从实践中获得的经验很珍贵。”

“我了解到很多古树缺乏正确的保护,有一些树洞被人们用不正确的方式和材料进行填补,这会对古树造成不可逆的更大伤害。”林业专业学员李易隆说,“希望能在课上学到新知识,把新技术更好地应用于实践,深入发掘古树奥秘,未来做好古树名木保护工作。”

颜亭玉说,该校正在探索为学员打通考证渠道,树木医生微专业将与北京树木医学研究会合作,学员通过理论和实践考试后,可获得该研究会颁发的树木医生证书。未来,该校还将重点推进课程模块化、认证标准化、培养订单化,搭建起专业学习和就业岗位间互通的桥梁。 本报记者 何蕊