苏州作为长三角城市群的重要经济与创新高地,近年来城市国际化水平持续提升,对高端人才的吸引力也稳步攀升。随着外向型经济的蓬勃发展,众多外企与科研机构纷纷入驻,当地对优质国际教育的需求日益旺盛。如今,苏州已汇聚起从老牌名校到新兴特色课程中心的多元教育矩阵,形成了丰富立体的国际教育生态。而面对日趋复杂的升学路径与个性化教育需求,苏州家长获取权威全面的择校信息、寻求科学教育规划的诉求愈发强烈。

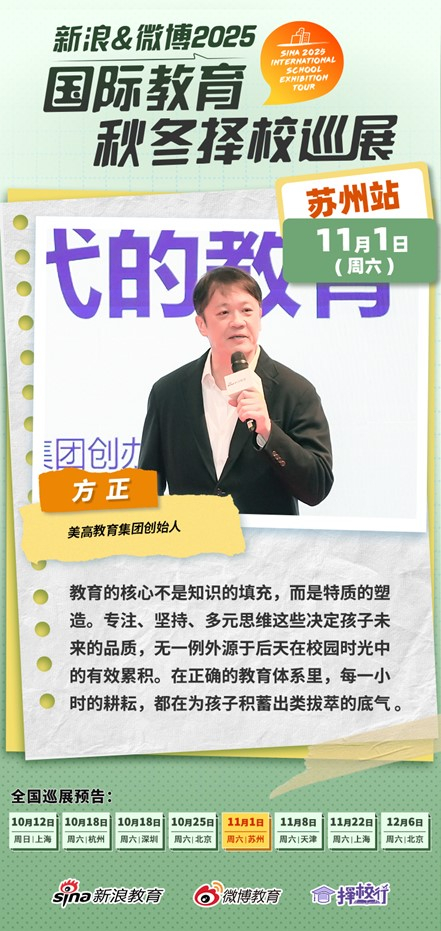

为精准回应这一核心诉求,助力苏州家庭高效规划国际教育路径,11月1日,由新浪教育、微博教育与择校行联合主办的“新浪&微博2025国际教育秋冬择校巡展·苏州站”顺利举办。活动集结了苏州本地老牌国际化学校、新锐特色校以及部分上海优质名校参展,涵盖A-level、IB、AP、DSE等主流国际课程,不仅全面匹配了苏州家庭的多元教育选择,更搭建起家长与名校之间高效直接的沟通桥梁。其中,美高教育集团创始人方正出席了本次展会并进行了主题为《AI 时代的教育》的精彩演讲,以下为演讲实录:

方正(美高教育集团创始人):

大家早上好!十一假期期间,我回到母校美国耶鲁大学参加校友董事会,发现了一个有趣的现象:学校校长及各院院长在谈及未来发展时,仅用五分之一的时间提及特朗普政策对美国大学的影响,耶鲁大学并未像哈佛、MIT、哥伦比亚大学那样陷入相关争议,其余五分之四的时间则全部聚焦 AI 的影响:课程该如何调整,AI 技术会对耶鲁学生未来的就业方向、工作方式带来怎样的改变。

我们常听到 “AI 可能取代人类” 的说法,刚才也有嘉宾提到 “能驯服 AI 的人才能成功”。但在我看来,真正可能取代人类的是机器人与无人科技,而 AI 与人类的终极关系,是融合共生。

当下,智能手机已成为每个人的必备工具,但它不会永远存在,5 年内,智能手机可能成为历史,智能眼镜或将取而代之。人类之所以能成为地球的主导生物,核心原因是几百万年前祖先学会了用两条腿走路,空出的双手让我们能够使用工具、推动进步。而智能手机的普及,某种程度上让我们变回了一只手,另一只手需要时刻握持手机,更严重的是,它会转移我们的注意力,带来诸多安全隐患。智能眼镜能改变这一现状,但它也并非终点,最终的形态可能是脑机接口。

现在女士们打耳洞被视为时尚,但耳机接口刚出现时,只有有钱人会穿耳洞,因为当时的耳机接口能让人们无需费力记忆,直接将知识和信息植入大脑。这意味着,起初有钱人会因轻易获取知识而变得更具优势。但从长远来看,当脑机接口普及,每个人都能轻松接收知识、掌握同等信息量时,是不是所有人的发展潜力和成果都会趋同?答案是否定的。

我们从小就听过 “死读书、读死书、读书死” 的说法,这恰恰揭示了核心问题:即便掌握了海量知识,若缺乏思维能力、不会灵活运用,这些知识也毫无价值,这正是脑机接口时代会面临的关键挑战。那么,教育该扮演怎样的角色?该如何应对这一变化?

在美高学校,我们有一个明确的培养目标,这一目标源自查理·芒格的《穷查理宝典》。最初,我是被耶鲁校友推荐阅读这本书,本想学习投资诀窍,却发现书中真正核心的理念是 “出类拔萃”。由此,我们确立了学校的育人方向:让每个美高的孩子都成为出类拔萃的人。

出类拔萃的核心特质包括:专注、好奇、毅力、自省、突破、多元思维、逆向思维。一个孩子若能在成长过程中具备这些特质,无论身处 AI 时代、机器人时代还是无人科技时代,都能持续成功,因为这些特质能让他始终领先于人。值得强调的是,这些特质并非天生,没有人生来就懂得专注,也没有人生来就具备毅力,多元思维、逆向思维等能力,全都是后天培养的结果。而学校,正是培养这些成功特质最有效的场所,关键在于 “累积” 二字。

我们不妨算一笔时间账:孩子从 6 岁到 18 岁,每天在学校度过 8 小时,每学年在校 200 天,累计 1600 小时。小学 6 年累计 9600 小时,初高中 12 年累计 19200 小时。常有人说 “1 万小时造就优秀”,但如果这 1 万小时被浪费,或是用错误的方法、偏离的目标去度过,不仅无法造就优秀,反而可能毁掉一个孩子。这也解释了为什么很多家长在孩子幼年时充满憧憬,到了高中却逐渐认命,缺乏有效的累积,自然难以培养出出类拔萃的孩子。

要实现这一目标,美高学校从四个核心方向发力:课程、制度、活动、文化。

首先是课程。一所学校的课程核心,不在于 “有什么”,而在于 “怎么做”。很多人会问国际化双语学校中外教比例,认为外籍老师能让孩子沉浸在英文母语环境中,但这其实是一种误解。如今翻译机已能打破语言沟通障碍,无论是罗马尼亚语、韩语还是印尼语,都能实时互译,孩子似乎无需再花费大量时间学习外语。但我们坚持引入外籍老师,核心目的并非语言教学,而是思维培养。

大家不难发现,中国学生出国留学的目的地多为宗教型国家。中国的佛教与儒释道融合,更偏向社会哲学,教我们 “如何做人”;而国外的宗教本质上是一种哲学,这种哲学最厉害的地方,是能孕育 “无中生有” 的创新,很多全新概念都源自西方。中国并非没有创新能力,只是我们的创新多为 “弯道超车”,是在他人已有成果基础上的优化升级,而非从 0 到 1 的创造。这并非天生能力不足,而是后天缺乏相关培养。

因此,美高学校赋予外籍老师的核心责任,是培养孩子从 0 到 1 的创新思维;而中国老师则凭借系统化的教学经验,培养孩子从 1 到 99 的落地执行能力。我们的目标,是让每个孩子都具备从 0 到 99 的完整能力,这样才能在未来的竞争中打遍天下无敌手。

基于这一理念,我们的课程均为特色必修课程,而非随意选择的选修课。孩子该修什么课,完全基于教育者对其未来发展的规划,通过课程设置,刺激他们的思维方式,助力特质养成。

例如,我们从六年级开始,要求每个孩子在通过英文水平测试后,必须学习西班牙语。从统计数据来看,掌握中文能与全球五分之一的人沟通,精通英文后可覆盖全球七成人群,若再熟练掌握西班牙语,孩子将能与全球九成的人无障碍交流,真正实现 “走遍天下”。

此外,机器人、AI 课程在美高并非选修课,很多学校将其作为课后兴趣班,但我们认为,不能因家长的认知偏差,埋没孩子在这些领域的潜力。因此,从一年级到十二年级,我们将机器人、AI 课程纳入必修,合理规划课时,确保孩子在这些前沿领域积累足够的时间。我们坚信,出类拔萃源于累积,而累积的核心就是时间,1 万小时的深耕,终将造就精英。

其次是制度。我们推行两大特色制度:分级教学与学分修复、融合性课后课。

分级教学的理念源自孔子的因材施教,为什么不让孩子根据自身能力,选择最适配的课程难度?因此,美高学校每年开学前都会组织分级考试,学生根据成绩进入对应年级的课程学习。目前已有 5 年级学生修读 8 年级的英文和数学,也有初中生在 9 年级前,就已完成国际高中 10 年级前的全部 IGCSE 课程,这正是分级教学的成果,让学有余力的孩子能快速进阶,潜力得到充分释放。

另一项制度是学分修复与融合性课后课。从明年开始,我们所有的课后课都将纳入学生的正式成绩单,我们的口号是 “让家长参与设计孩子的成绩单”。只有将课后课与正式成绩挂钩,才能让它发挥更严肃的教育作用,成为孩子能力累积的重要组成部分。

美高学校还有很多创新的教育思维,并且都已落地到日常教学工作中。如果各位家长想了解更多细节,欢迎与我们联系。

谢谢大家!