2020年5月14日,中共中央政治局会议首次提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。7月30日政治局会议进一步提出,必须从持久战的角度认识当下中国面临的很多问题,“加快构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局。”此后,“双循环”(Dual Circulation)便成为国内外热议的流行词汇。这被认为是中国面对“百年未有之大变局”而做出的一次战略性调整,是一种“对冲式融合”,也将是贯穿“十四五”规划和实现“二〇三五年远景目标”的一条政策主线。

十九届五中全会发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》完整表述了畅通国内大循环和促进国内国际双循环的具体要求。就后者而言,需要“以国内大循环吸引全球资源要素,充分利用国内国际两个市场两种资源,积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展”。所以,“引进来”和“走出去”仍是双循环新发展格局的重要内涵。从而,如何更好地“引进来”和“走出去”,可持续地推进“一带一路”倡议,以及2020年底签订的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)和中欧《全面投资协定》(CAI)又将如何影响跨境资本流动和全球价值链格局,都是本文需要探讨的话题。

1978年,中国决定改革开放时,世界经济和金融秩序正处于大转折时期。1973年和1979年二次石油危机中断了二战后全球经济增长的“黄金时代”。上世纪70年代至80年代初“滞胀”的宏观经济环境催生了一系列金融自由化改革,布雷顿森林体系于1973年彻底瓦解,以美元为中心的纯信用货币体系逐步确立。在布雷顿森林体系时期,黄金仍然发挥着货币的“锚”的作用。为了贸易的有序开展,美联储有义务维持美元-黄金平价,其他货币钉住美元,保持汇率窄幅波动,从而形成了一种双层嵌套的国际货币体系和固定汇率制。为了维护固定汇率,资本账户处于高度管制状态。当时的金融市场基础设施建设和信息技术水平,也限制了资金跨境流通的规模。

上世纪80年代以来,全球化进入一个崭新的阶段。与此前不同的是,贸易的内涵不再只是最终商品和服务,中间品贸易(即价值链贸易)逐渐发展成为主要形态,规模约两倍于最终品,约占全球贸易总规模的60%-70%。更值得强调的是,跨国公司(MNEs)在全球贸易中发挥着举足轻重的作用。据联合国贸易与发展会议(UNCTAD,2013)的统计,MNEs贡献了全球贸易中的80%。某种意义上说,全球价值链网络和产业分工格局就是在新一代信息技术的支持下,在主权国家和跨国公司的互动中形成的。

中国何以在改革开放30年后就成为“世界工厂”和最大的贸易国?重要原因之一,就是改变了对外资的看法。改革开放首先是一场思想解放运动,党中央领导开始重新审视中国与世界的关系。这首先并集中体现在对外商直接投资(FDI)的看法上。外资是改革开放初期连接中国和世界的中坚力量。直至今天,仍然举足轻重。

经历百年动荡,新中国建立初期,一贫如洗。中国政府允许外资企业继续在中国经营,但却禁止它们在未经许可的情况下关闭或减少就业,并按政府规定的工资标准继续支付工人工资。外国公司的高管也不得离开中国。随着经营业绩每况愈下下,至1957年,外资基本全部撤离中国(Thompson, 1979)。所以,改革开放初期,中国的外商投资几乎为零。

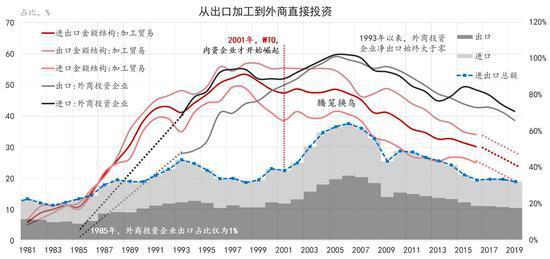

在1978年决定实施改革开放的同一年,中国开始重新接受外商直接投资。通过设立经济特区和经济开发区,吸引外来资本,发展出口加工业,开展对外贸易。这不仅解决了国内劳动充裕、资本和技术短缺的矛盾,也弥补了外汇储备的缺口。中国始终遵循“摸着石头过河”的渐进改革路线。所以初期,限制仍然较多,比如只允许在经济特区和沿海经济开放区经营出口加工业。整个80年代,FDI规模都比较小,FDI流量占GDP的比重从未超过1%。直到1985年,外资企业对出口的贡献仅为1%(诺顿,2019,p.400)。

1990年前后,东欧剧变,苏联解体,两极对立的世界体系合二为一。1992年,邓小平南巡坚定了改革开放的信念,中共十四大确立了中国特色社会主义市场经济体制改革目标。在汇率等金融体制改革和放宽市场准入等政策的刺激下,FDI流入中国的步伐明显加快。FDI流量在1992年首次突破100亿美元。2001年加入WTO之后突破500亿美元。2008年首次突破1000亿美元。

金融危机之后,全球FDI流量急剧下滑,直到2015年才突破2007年的峰值。然而,流入中国的FDI早在2010年就再创新高。2016至2019年,全球FDI流量收缩25%。2020年,受新冠肺炎疫情的冲击,全球FDI断崖式下跌。但无论是2018-2019年全球贸易冲突期间,还是2020年,中国FDI流量仍然维持高位。在2020年1季度录得2004年以来的最低记录之后,2季度和3季度均已经恢复至疫情之前的水平。

未来前景如何?在FDI的决定因素中,市场准入等政策与市场规模、汇率、政治制度等条件同等重要。从OECD编制的FDI限制指数来看,虽然中国资本账户开放始于直接投资,但目前仍然处于较高水平——不仅高于美国或OECD平均水平,甚至高于印度、墨西哥和巴西等经济发展水平落后于中国的国家。所以,仅降低市场准入便能为FDI增长打开空间。2018年开始,中国对外商直接投资全面实施“负面清单”管理,FDI限制指数从随之从0.32降至0.24。从日、韩的经验来看,中国FDI流量的峰值仍未来临(艾肯格林等,2015年)。

从流量相对指标来看,随着分母的增大,FDI流量占固定资本形成和GDP的比重均在1994年达到峰值,而后持续下行。2008年金融危机之后分别跌至2%和3%以内。但是,因此而认为外资对于中国经济增长不再重要却是错误的。因为,重要的是存量效应。到2019年底,外商投资企业仍然占中国总出口的39%和进口的41%;占工业企业总资产和营业收入的1/5和利润的1/4。综合考虑直接效应、间接效应和“诱致效应”(induced effect),在改革开放的前40年,外商投资企业约贡献了GDP总量的1/3和就业的1/4。即使中国未来FDI净流量降至零,存量FDI和在华外资企业仍将发挥持久影响。(图1)

图1:出口加工和外商投资企业在中国进出口中的比重 数据来源:国家统计局,WIND,东方证券财富研究中心

从存量相对指标来看,2008年之后,随着中国GDP增速的放缓,FDI存量占GDP的比重触及8.23%的低点后持续反弹,2019年底已经回升至12.44%,与2004年持平(12.55%)。从国际横向对比来看,数值仍然偏低。2019年,全球FDI存量占GDP的比重为42%,发展中经济体的平均水平为32.27%,美国44%,发达国家49%。在全球主要的35个经济体中,第一个四分位数为20.5%。相对于韩国而言,中国一向被认为是对FDI更友好的,但韩国FDI占GDP的比重却比中国高2个百分点。这是市场规模等经济变量无法解释的,主要原因在于中国在服务业开放上步伐较慢。然而,服务业早已经成为西方发达国家,也正在成为中国经济增长的主要来源。在中国制造业已经出现产能过剩,服务业仍处于比较劣势的情况下,降低服务业FDI市场准入门槛,与曾经90年代初降低制造业FDI门槛,有同样重要的意义。中国服务业升级也将复制制造业的成功经验。

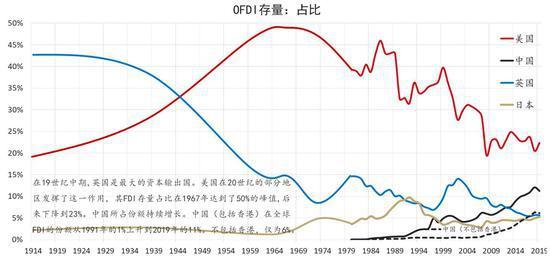

相比“引进来”,中国在“走出去”——对外直接投资(OFDI)——方面起步更慢,直到2005年,OFDI规模才破百亿美元,比FDI破百亿晚了13年,但此后的加速度却更快。2015年,OFDI流量首次超过FDI。2016至2018年,OFDI流量均高于FDI。2016年,中国FDI存量和OFDI存量均达到1.35万亿美元。截止到2019年底,中国的OFDI存量高于FDI,前者2.1万亿美元,后者约1.8万亿美元。

那么,中国的对外直接投资过度了吗?从横向对比来看,发展中国家OFDI占GDP的比重平均为23%,超过中国8个百分点。全球平均水平为40%,发达国家为53%。在全球主要的35个经济体中,中国大致处于第一个四分位数的水平。所以,并不存在过度的问题。过度与否的判断标准并不是投资的绝对或相对数量,也不是与其他国家比较所处的位置,而在于投资项目是否符合经济意义上的投入产出核算,或者是政治意义上的国家战略。如果中国想要持续对外输出资本,在没有取得一定的金融话语权的情况下,纯粹出于政治考虑,经济意义上的可持续性就会大打折扣。因为,至少从英国和美国的情况来看,对外直接投资与英镑和美元的国际货币地位是密不可分的(图2)。因为,资本与权力相互依附。

图2:OFDI与金融霸权国家的“特权” 数据来源:埃肯格林,《货币变局》;UNCTAD;邓宁等,《跨国企业与全球经济》;《经济学人》杂志。

在未来较长一段时间内,随着中国人口老龄化的加快和居民储蓄率的持续下行,中国经常账户将维持在基本均衡的状态,时而逆差将是常态,尤其是在强调以内循环为主体的转轨过程中。中国“走出去”的资本,不再是经常账户顺差,而是“引进来”的FDI。

在中美关系短期内难有转折的情况下,加强与亚洲和欧盟的经贸关系往来,是中国应对美国脱钩政策的必然选择。RCEP与CAI是中国促进国内国际双循环的基本框架,前者是包含投资条款在内的综合性协议,后者显著降低了金融、法律等服务业的市场准入条件,强化了公平竞争承诺。两者都有助于FDI流入中国和中国资本走出去。但是,在一个越来越强调对等的语境中,己之所欲,他之所求。

(作者邵宇为东方证券首席经济学家,陈达飞为东方证券宏观研究员)