原标题:80年前“高考” 赶场跑断腿

没有统一考试,各所大学自主招生,考试科目各自不同,有的考六七门,有的却要考十几门;考场设在省城,偏远地区的考生得背着干粮,冒着被山贼劫道的风险来赶考;倘若报考多所大学,那就得像赶场一样,一场场考过去,有时甚至还得进行“城际转移”……这些令人看来匪夷所思之事,就发生在80多年前的“高考”考场。今天恰是高考的第二天,就让我们一起温故而知新吧。

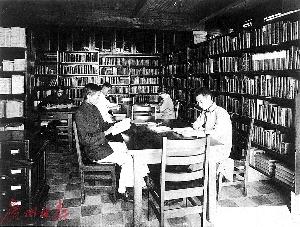

岭南大学的阅览室,藏书十分丰富,能入读的也多是学霸。

采写/广州日报全媒体记者王月华

图/fotoe

考生赶场

偏远地区没考点

自带干粮赴省城

假如时光倒退到80多年前,广州城里一个即将报考大学的中学毕业生,面对的问题要比现在的考生复杂很多。那时候没有统一高考这回事,无论是由教育部拨款的国立大学,还是私立大学,都是自主招生的。每一所大学的考试科目与日期都不相同。比如,燕京大学的考试科目设国文、数学、英文、物理、化学、社会科学常识六科;齐鲁大学要考国文、英文、史地等10门课;更“狠”的是辅仁大学,居然要考13门课,除了国文、英文、数学外,还有史地、物理、数学、化学、常识等林林总总的课程。比较起来,现在的考生只需熬过四五门考试,就可常出一口气,回家睡个天昏地暗,实在是轻松多了。

不过,考生若身在广州,还是比身在偏远地区要幸福得多。因为广州是大城市,全国知名的大学一般都会在这里设立考场;考试当天早上,叫个黄包车赶过去都来得及;若是偏远地区,就得带上干粮、跋山涉水,远赴省城赶考,彼时广东城乡盗贼横行,手持火器的绿林好汉也不罕见,半道碰上个打劫的,耽误了考试还是小事,连性命都交代了,那才真是悲剧呢。所以,赶考之路,只能自求多福,或者多花几个钱,雇两名保镖,才可保一路平安。

说起来招生的大学也不容易,它们除了在学校本部设立考场外,在外地设立考场,最少也得在当地有一二十个考生才行。在文盲成堆的山区小镇,它们上哪找那么多考生去?所以,当时广州各大名校的考场上,多的是风尘仆仆、远道而来的考生,有的甚至来自湖南、江西等临近省份。他们考完这一场,没准又会急着赶另一场,有时甚至还要进行“城际转移”,其忙碌疲惫的程度,你参照一下现在不少小学毕业生“赶场”去考民办初中的景象,就可以脑补出来了。这样看来,现在的考生只需撑过两天,就可万事大吉,又要轻松很多了。

当年“高考”都考啥

国立北京大学

国文科(1936年)

一、作文(两题任选一题,限白话文)

1。叙述你平日作文感到的困难,并推寻困难的由来。

2。你从读书以来,对于学问的兴趣经过几次转变?试说明理由。

二、文法

用下列的词分别做成适当的复句

1。到底……还是

2。只要……一定

3。除非……不能

4。与其……宁可

5。固然……可是

国立中山大学

国文科(1942年)

一、作文:士大夫无耻即为国耻说

二、将下文改成白话文

战于郎公叔禺人遇负杖入保者息曰使之虽病也任之虽重也君子不能为谋也士弗能死也不可我则既言矣与其邻童汪踦往皆死焉鲁人欲勿殇童汪踦问于仲尼仲尼曰能执干戈以卫社稷虽欲勿殇也不亦可乎

国立交通大学工学院

国文科(1942年)

一、试举例中国史上之伟大工程

二、论抗战以来我国国防工程(任作其一)

读书不易

有钱+学霸 才能上名校

兜里没银子 只好读师范

80多年前,大学可以自主招生;考生也能自主选择想要报考的大学。只要考试时间不冲突,考生本人又是牛气冲天的学霸,那他无论想报考多少所大学,都悉听尊便;省外有北大、清华、燕大、复旦,省内有中大、岭大、广州大学、广东国民大学……如果一下子考上了好几所,那选一个最合适自己的,带上行李去报到就是了。此外,那时的名校常有破格录取一说,至今为人津津乐道的一些数学考十几分的“偏科”大师,因国文素养上乘,被名校破格录取的故事,就发生在那个年代。话又说回来,那是文科专业才有的事,在理学院、工学院或医学院这样的地方,像这样的传奇少之又少。根据当时的统计,70%多的考生报读的是文科专业;只有不到30%的考生才报读理科专业。

说80多年前考生的选择比现在更多,其实也是针对有钱人家的超级学霸而言。毕竟,就算在广州这样的大城市,还有一半的孩子因为家境贫寒,连小学都读不上呢,能读到高小(相当于现在的四年级~六年级)已经算是一个受人景仰的知识分子了;能更上一层楼,读到中学毕业,不仅自己要会读书,家境也得比较富裕才行。那时,虽说名义上也有义务教育制度,但只适用于初小(一年级~三年级),从高小开始,都得自己掏学费。到了中学阶段,学费更是一笔不小的开支,像培正、真光这样的名校,一年的学费高达两三百块银圆,连广雅中学这样的公立学校,一年的学费也要几十块银圆,也不是普通家庭能够轻轻松松拿出来的。说起来,大学的学费比中学还要稍微便宜一些,像北大、清华这样的公立大学,一年的学费是三四十块银圆;而燕大、岭大、复旦、金陵女子大学这样的教会大学,读一年得花掉一百五六十块银圆。不过,你要知道,别说劳苦阶层,就是衙门里的一个普通科员,一个月的薪水也不过二三十块银圆,况且那时每一家又不可能只生一个孩子,所以,若是兜里没钱,上名校的事,就想也不要想了。

那么,穷人家的孩子,真的就一点机会都没有了吗?这倒也不是,他们至少可以上师范,不但一分钱学费不要,还有免费饭吃。再说,从师范毕业后,在中小学里谋个教职倒也不算难事,可以趁早贴补家用。不过,僧多粥少,不拿出一点“头悬梁,锥刺股”的精神,要想考上师范,几乎是痴人说梦。

(注:本文参考了《中国近代私立大学招生考试的特点与启示》《民国高考制度及其影响研究》《民国老试卷》等文献。)

报考陷阱

野鸡大学出没

报考需要留神

刚才说了,想读名校,没钱万万不行;但金钱也远不是万能的。要知道,那时,全国“高考”的录取率只有6%,至于名校的录取率,就更低得可怜。所以,若你是个家里特有钱的超级学霸,那省内省外的名校随便选,如果学习一般,尤其是英文不行,还是现实一点的好。那时,除了英文必考,数学、物理、化学、生物等学科都被视为西学,很多知名大学,尤其是私立大学,多是用英文命题的,要是英文不好,连题目都看不懂。

再说,不少名校还有一个“对口中学”名单,这些“对口中学”当然也是头顶光环的学校,比如培正、真光之类,来自于“对口中学”的学霸,被录取的几率要远大于“孤军奋战”的考生。所以,如果你不是超一流的学霸,就别非名校不上了,毕竟报考任何一所大学,都是要交上几块银圆的报名费的,考不上,这钱也不会退。倘若你一口气报个好几所,那也是一笔不小的开支,既然考不上,又何必花冤枉钱呢?

看了这么多,你或许会问了,既然各校都是自主招生,考试场次和时间又全由自己决定,那考生去哪里获得这些关键信息呢?其实,这在当时还真不难,一到考试季,广州坊间各家报纸上都是大片大片的招生广告,考生只要盯住报纸,就能知道个八九不离十了。此外,双门底(今北京路)及其附近的街道上,云集了大量书店,不少大学就委托一些书店做“代理”,代发招生广告,考生经常去那里转转,也能获取不少新鲜热辣的招考信息。不过,他们在浏览招生广告的时候,多半得留个心眼,不要一不小心上了野鸡大学的当。毕竟那个年代时局纷乱,官方管理有心无力,野鸡大学层出不穷,用胡适先生的话来说:“只须有房子(或租房子)、有教员、有学生,就可以叫做大学了。”你说,要是千辛万苦,还花了一大笔报名费,最后上了个来路不正的野鸡大学,得有多冤啊?