(原标题:从孩子考牛津的过程看素质教育)

我儿子在最早推行国际文凭课程认证系统IB的國際學校之一的香港加拿大國際學校读书。几天前,他收到了牛津大学录取通知书,今年秋天将可以进其物理系本科学习。这是世界最权威的泰晤士高等教育大学排名(THE)中排全球第一的物理系,出过6位诺贝尔奖获得者,《时间简史》作者霍金也是这里本科出身。我欣喜地祝贺儿子之外,更想和大家聊聊,为什么当有一些同学家长认为,这学校考试太少,因而数理化比不了本地那些名牌学校,逐将自己孩子在初中就转走时,我没有动摇,让孩子在这里继续读完中学。因为我相信这里推行的素质教育。

图片来自网络 图文无关

‘素质教育’和‘应试教育’是一对词汇,我本来不知道。但当我慢慢明白,我十几年前把儿子送进的这个学校就是一个所谓推行素质教育的学校后,一下子就懂了。这是一个从小学一年级就开始推行 IB 制度的学校,有很多与一般学校不同的地方。

比如,小学六年从来没有考过试。他也从来不知道其他同学的学习成绩。他有很多时间学习和接触各种各样的社会和文化知识。比如,小学语文课老师会让他自己通过观察研究,编出一个版面的报纸,他就明白了大标题、小标题、广告、照片等每个报纸上登出的东西的意义,为什么在这一版,为什么要登,还有什么样的报纸是给什么人看的等等。

10-15岁的阶段,各种学习和课外活动,都很有的放矢的和相互关联。比如通过做问卷调查,了解新移民到香港来的原因、他们遇到的特殊问题,这些问题是不是具有普遍性?与书本上越南到美国的移民有什么不同?通过对移民带来的第二代与本地家庭有什么生长环境的不同的观察,理解全球化等大趋势的微观影响。

再如,如果喜欢某些乐器,比如我儿子喜欢钢琴和单簧管,除了可以加入乐团,还可以选修音乐课,学会自己作曲。至于数学和物理,这是他的爱好。教材的内容教得程度并不深,但老师会时不时地提出一些真实世界里有的有意思、有难度的问题,让学生们自己去思考,去找资料,去研究。学生可以选某个自己喜欢的主题,像个小小研究生那样做研究并写成论文,变成另外一门课‘关于知识的理论’(TOK,见后面的介绍)的作业。而历史、地理、化学等课程中,学生还需要用各种新型手段,向有兴趣的同学和任课老师做讲座,介绍和解释自己研究的心得,讨论不懂的问题。

大概,他有更多的时间参加各种活动,包括每周做义工去教授新移民儿童英语,都与他不用参加各种竞赛、考试练习和补习班有关。

但是,为什么他还能考上自己梦寐以求的学校和专业?在这一个多月儿子从准备到参加去牛津的笔试和面试过程中,我看明白了。原来,好大学的入学考试,是与素质教育为本的IB(国际文凭认证系统)对接的。

根据维基百科,该认证系统的最后两年,即国际文凭大学预科课程(International Baccalaureate Diploma Programme, 简称 IBDP),“是一个对象为16至18岁学生的课程,并广泛被世界各所大学认可。20世纪60年代中期,一些教育家在日内瓦创立并发展了这一课程,并在6年运作后于1975年设立了双语文凭。课程由国际文凭组织(IBO)组织及管理,授课语言包括英语、法语和西班牙语。

要参与IBDP课程,学生必须于IB学校学习。学生从六类科目中选取6项科目并完成相应的评估,同时还需要完成三项核心科目,即CAS(Creativity, activity, service)、TOK(Theory of Knowledge)和EE(Extended Essay)。各科目的成绩通常透过内部评估和外部评估两种评估方式决定。每门学科在课程结束之后往往包括二至三份限时笔试并算入外部评估。

内部评估则因学科而异,有可能通过口头展示、实验任务或者是写作等方式进行。一般内部评估先由任课老师评分,随后由指定的外部审核员(Moderator)进行确认或必要的调整。整体上IBDP受到较高的评价,被认为是赋予学生跨学科思考的能力。”英国的《卫报》评价说,课程“比三到四门普通教育高级程度证书(A-Level)科目更广泛并更具有挑战性”。那么,为什么IB学校的学生比较适应牛津的考试呢?

牛津入学要求,从过程上看,有四条:第一,达到其报名要求,即在填写英国大学系统本科申请表(其中牛津剑桥只许报一个)的时候,有申请人本人的陈述,有学校给出学生在IBDP毕业时的预期成绩,还有学校对学生的综合表现评价等。牛津认为合格的申请者才能参加笔试。

第二,笔试成绩。两个小时的笔试切割出一条及格线,比如63分以上获得面试机会,这大约筛掉了三分之二的笔试考生。

第三,面试。得到面试通知的学生,要被面试三次(物理系的情况,别的系可能不同),每次都是由两个教授考一个学生,每次三十分钟,三次都是考科目相关的问题,不是问你有什么业余爱好、为什么要来读牛津这种废话。其中一次是提前给学生特定的题目,学生自己分析研究三小时后再面试。

上述三条,第一条是基本条件,第二和第三是学校的考核机制。学校考核满意者大约占面试学生的40%,获得有条件录取通知书。所谓有条件,就是考生中学毕业成绩实际成绩是否达标,即一个总分要求和几个专门科目(数学、物理等)的分数线要求,后者基本要求就是满分7分,相当于 A。这就是第四条要求。关键在笔试和面试。两者当中最关键的是面试,而笔试的目的,是拉开分数距离,筛选之下,挑选足够的考生来做面试。

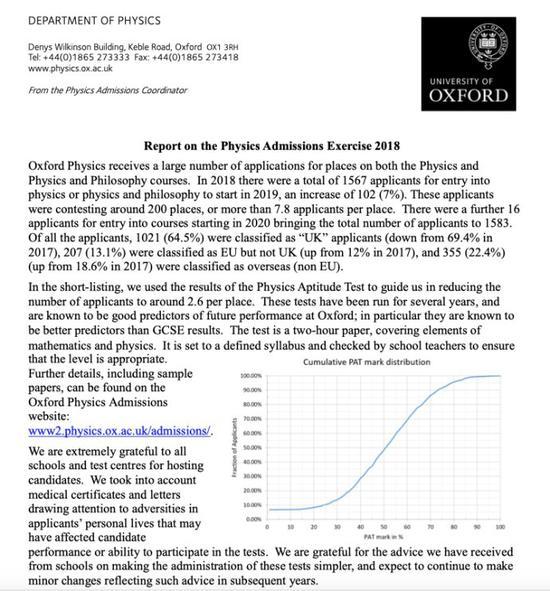

图为今年牛津物理系就其全球招生及笔试的基本情况做的介绍前半部分

面试到底要考学生什么方面的素质和能力?如何才能避免最终因为考试形式导致‘应试教育’甚至应试文化?

首先,这种面向全球招生的大学知道,世界上的中学课程设置是不同的,以物理为例,中学物理的深度不一样;而且12月考试的时候,中学最后一个学期的课程还没有上。测验学生哪个掌握了更多更深的物理知识或者计算方法,并不合理。最重要的是,这不仅会导致应试教育,也不能选出研究型大学要培养的研究型学生。所以,面试的目标,是要寻找和判断考生对这个学科的研究潜力。

于是,考题不论是计量分析型的还是定性分析型的,都比一般考题来得‘虚’,要靠学生根据自己掌握的基本物理知识,在两个教授考官面前,当场在白板上去推理、演绎、分析;如果考官看到分析路径出现偏差,会给一些提示,考生要根据提示,修正自己的错误,继续解题,直到考官叫停,开始下一道题。这个过程,其实就是模拟一个在导师辅助下,学生自己独立推理分析的过程,需要有框架,有逻辑,还要有与导师的沟通能力,以及找到并修正自己错误的能力。两天里需要经过三次这样的考试,而三组考官之间并没有沟通,每组各自根据考生当场解题过程表现出的独立思考能力和在此学科研究潜力打分。

这是一个设计精巧,同时也很‘奢侈’的考试过程,想想这需要多少教授用多少时间去精心挑选学生,而且仅仅是本科生!但这个过程确保了学校不是只根据中学成绩加一次笔试的结果做判断,而是让老师们真正找到那些在这个学科方向上具‘孺子可教’,有培养前途的孩子。说到这儿,回想和对照一下我前面介绍IB 体系的教育方法,就明白为什么我说,这里的入学(考试)要求与IB 体系是对应的。牛津大学的网站上还特别强调,我们考察的不是考生已经学到了什么程度,而是他或她有没有优秀的潜质,在这个学科方向前行。

素质教育的好处,并不是为了考牛津剑桥这种学校。但反过来看,那些应试教育出身的考生,花了大力气在各种应试的训练上,虽然可能比不少人容易过笔试关,但这种潜力面试的能力,却是很难通过训练得到。相反,如果平时在素质教育中对分析研究科学问题有兴趣,慢慢培养了独立思考和逻辑分析能力的孩子,似乎不需要太多准备,只要知道考试的基本规则,临场不慌乱,比较容易适应。

当然,做家长的不能搞错,孩子自己的兴趣是第一位的,而不是学校的声誉。我问过儿子为什么要报考牛津,因为我和他母亲从来没有要求他报什么学校和学什么。他的回答是:因为他喜欢物理,将来想做研究工作,因此希望能够到最好的研究型大学去学习,一旦能考上,将来周围都是比他更优秀的同学,可以进步更大。

他学校的同学报各种专业、各个国家包括美、英、加、中、澳的都有,也有香港本地的大学,最终成功率极高,恐怕跟他们学校的升学辅导鼓励学生把自己的兴趣与学校的性质(而不仅仅是名气)配对,息息相关。他们甚至在大约一年前请过专业的‘人才分析’公司,对所有的学生做过性格与未来工作类型的分析。一个人最终的成功,应该定义为他在世界上找到了自己的位置,而不是其他。

如果你的孩子喜欢小动物,将来长大了,做一个兽医和做一个宠物美容师,都会开心,虽然前者需要非常高的学历,而后者中专毕业就可以。一辈子的开心并不基于学历。而这个世界再过五年十年,一定还会有很多我们都没听说过的工作等着我们的下一代去尝试,而学校的课程往往跟不上社会的转变。最终还是要靠自己的能力。

因此,真正的素质教育就是授人以渔。选择素质教育,就是选择孩子可以在将来有更多属于自己的选择。希望中国有越来越多的学校走向素质教育。

本文转载自《王缉宪 》的博客,点击阅读原文。

想了解更多国际教育动态?新浪2019国际学校择校巡展不容错过!3月-5月,北京、上海、广州、杭州、成都多地联动!国内百所国际学校的盛宴,众多顶尖海外名校鼎力加盟!一对一现场咨询、面试!还等什么?快来扫码报名吧!

新浪声明:此消息系转载自合作单位,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。

责任编辑:朱紫瑛 实习编辑:张珮瑶